钙钛矿太阳能电池虽成本低廉、单位面积发电量高,但稳定性欠佳,效率衰减快于硅基电池。如今,安东尼奥・阿巴特教授领衔的国际团队取得突破,通过在钙钛矿表面与顶部接触层间涂覆新型涂层,显著提升钙钛矿太阳能电池稳定性,效率提升至近27%,达先进水平,且在标准光照下连续运行1200小时未降效。该研究由中国、意大利、瑞士、德国团队共同完成,成果发表于《自然・光子学》。

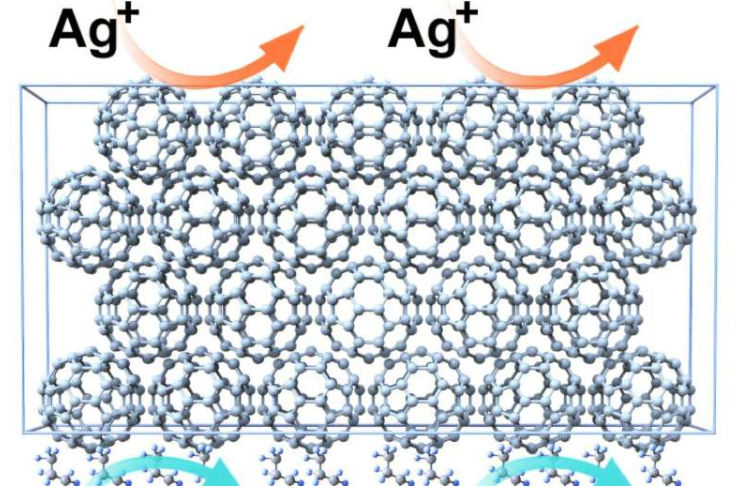

钙钛矿和富勒烯(C60)接触层之间的氟化化合物形成近乎单分子层的薄膜,该薄膜起到化学保护屏障的作用,并提高了电池的稳定性

“我们采用的氟化化合物能滑入钙钛矿层与富勒烯(C60)接触层间,形成近乎致密的单分子膜,”Abate解释道。此分子层如特氟龙,化学隔离钙钛矿层与接触层,减少缺陷损耗,还提升相邻两层结构稳定性,使C60层更均匀致密。阿巴特称:“中间层形成化学屏障,既防缺陷又保电接触。”

实验主要由第一作者李桂祥在阿巴特团队攻读博士期间完成。李桂祥现为南京东南大学教授,继续与阿巴特团队合作。研究还涉及洛桑联邦理工学院和伦敦帝国理工学院团队。采用新方法,钙钛矿太阳能电池实验室规模效率达27%,高于不使用中间层的26%。稳定性提升明显,在“标准太阳光”下连续照射1200小时效率不降。阿巴特强调:“1200小时相当于一年户外使用时间。”对比电池无“特氟龙层”,300小时效率降20%。该涂层热稳定性佳,85℃老化1800小时,-40℃至+85℃循环200次仍稳定。此钙钛矿太阳能电池采用倒置(pin)结构,适合串联电池,如与硅电池组合。

阿巴特回忆,早在2014年在亨利・斯奈斯实验室做博士后时,就思考利用类似特氟龙分子形成中间膜。当时效率仅15%,几小时内显著下降。如今已取得巨大进展。这些成果为下一代高效、高稳定性钙钛矿基光电器件研发铺平道路。

特别声明:国家电投官方网站转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。